#004 ながさきとくんち

#004 ながさきとくんち

長崎のまちが一致団結する秋の大祭、長崎くんち。本ページでは、長崎くんちにまつわる歴史文化のストーリーと、長崎くんち2025に出演する各町の演し物までご紹介します。

長崎和華蘭文化の集大成 長崎くんち

【江戸時代より続く 長崎随一の豪華絢爛な神事】

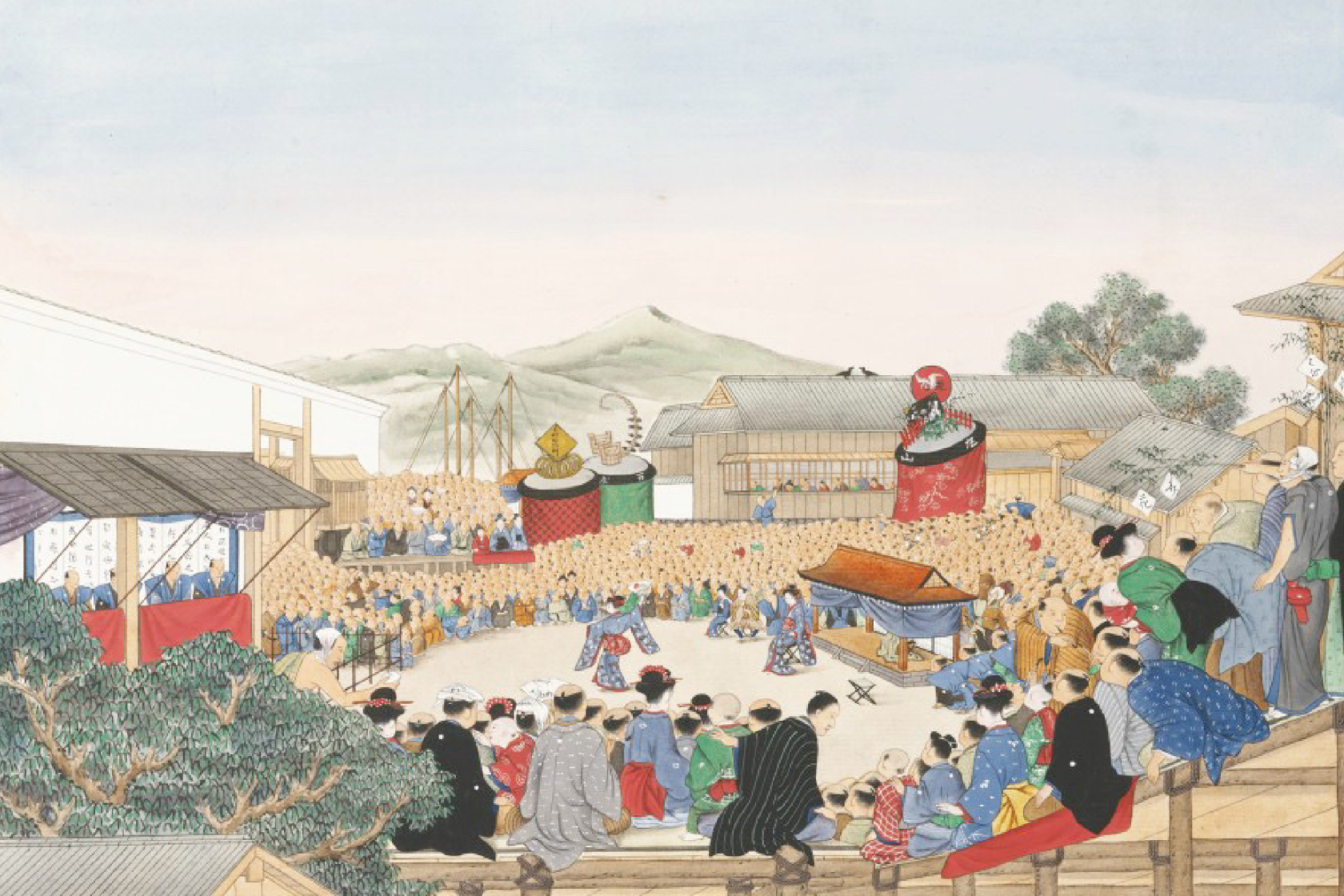

⻑崎の総⽒神 諏訪神社の秋の⼤祭 ⻑崎くんちは、1634年、高尾と音羽という二人の遊女が諏訪神社神前で小舞を奉納したことが始まりとされています。奉公所がキリシタン対策で保護、奨励したこともあり、長崎随一の豪華絢爛な祭事として人々にあいされました。川原慶賀が描いた絵図を見ると、奉納踊りを人々が囲み、大変賑やかな様子が伝わります。江戸時代、国際貿易港として国内外問わず交流のあった長崎では、さまざまな人々が行き来しました。堺の商人から伝わったという「太鼓山」、唐津呼子浦の鯨組頭の勧めではじまった「鯨の潮吹き」、唐人から伝わった「龍踊」、オランダ船の航海を題材とした「阿蘭陀船」など、異国情緒豊かな演し物も見ることができ、時代が移り変わっても絶えず観客を楽しませています。

長崎くんち2025|出演予定踊町と演し物

【西古川町|傘鉾・櫓太鼓・本踊】

西古川町は、大相撲の初代横綱 明石志賀之助、その弟子 浮船百度兵衛にゆかりの町で、江戸時代の長崎における大相撲の興行は、西古川町が仕切っていたと言われています。その由縁から、相撲興行の開閉場を観客に知らせる小道具で、その様子を取り入れた「櫓太鼓(やぐらだいこ)」が、1821年に初めて奉納されました。本踊では、五穀豊穣を祝うおめでたい「三番叟(さんばそう)」が披露され、白い晒が清々しく空を泳ぐ様が好評を博しています。

【新大工町|傘鉾・詩舞・曳壇尻】

新大工町は、その名の通り大工職人が集まって造成した町。踊町のうちでは一番東に位置し、諏訪神社、松森天満宮にもほど近く、長崎街道へと続いています。第一部、袴姿の女性が詩吟に合わせて優美に舞い踊る「詩舞(しぶ)」から始まる奉納。第二部、「曳壇尻(ひきだんじり)」の豪快な引き回しもさることながら、飾りは、紅葉・松に鳥居と白鹿(春日大社の使い)、屋根飾りに松森天満宮の大工職人尽しの彫刻があります。これは松森天満宮にある職人尽しの彫刻を模したもので、その繊細な意匠も必見です。

【諏訪町|傘鉾・龍踊】

かつて諏訪神社の門前であったと言われる諏訪町。諏訪神社の御使いと言われる白蛇にちなんで、1886年に白龍の「龍踊り(じゃおどり)」を奉納しました。その後、龍の数は次第に増えて、現在は青白の2匹の大龍、青白の2匹の子龍、そして孫龍という3世代計5匹の龍が登場しています。諏訪町の龍踊りの大きな見せ場は「棒交替」。髪の毛を振り乱して玉を追い求める、ダイナミックな龍の動きを止めずに、黒い衣装の龍方(じゃかた)と白い衣装の龍方が一瞬にして入れ替わるというテクニカルな妙技です。諏訪町の傘鉾の垂(たれ)、緋の塩瀬羽二重に長崎刺繍が施された長崎市指定有形文化財「諏訪の白狐と稲妻」の美しさも見どころです。

【榎津町|傘鉾・川船】

榎津町の由来は、筑後の榎津(現福岡県大川市)産の家具を移入して販売する商人が多く居住していたことから。現在の「川船(かわふね)」は1951年に新調されたもので、現存する川船では一番歴史が古く、全長6m、重量3tと言われています。子ども船頭が投網で獲った魚を、中島川をさかのぼって上流にある諏訪神社に献上するために船を急がせるというストーリーで、船の動きは、逆流にさからいながら、先を急ぐ様子を表しています。船の4つの車輪は固定で前後には動きますが、左右には曲がらないため、船の直線的な動きが回転へと変わる躍動感あふれる豪快な瞬間が大きな見どころ。川船は毎年どこかの踊町が奉納しており、長崎くんちの定番の演し物となっています。

【賑町|傘鉾・大漁万祝恵美須船】

賑町は、近くに賑橋があり、町が賑やかに発展するようにとの願いが込められて名付けられました。母船「恵美須船」と子舟「宝栄舟」(男船)、「豊来舟」(女船)が船団を組んで魚群を追い、大漁を収める「大漁万祝恵美須船(たいりょうまいいわいえびすぶね)」。恵比寿が題材として選ばれた理由は、賑橋のたもとに恵比寿様が祀られていること、昔そこに魚を水揚げする河岸があったことにちなんで。大人が大きな船を回す勇壮さもさることながら、小さな子供たちが生きた蟹や伊勢海老を網引きし、恵比寿様の衣装を着た小さな船頭さんが2kg級の生きた鯛を釣り上げるなどの愛らしい場面もこの演し物ならではの見どころです。

【新橋町|傘鉾・本踊・阿蘭陀万歳】

新橋町は、元々は毛皮屋町と呼ばれていましたが、新しい橋ができたときにこの町名に改められました。現在は諏訪町の中に含まれていますが、くんちには新橋町の名前で出場しています。「阿蘭陀万歳(おらんだまんざい)」の元祖は新橋町で、1951年、初めて奉納されました。主人公の二人は、万歳と才蔵と言い、ピエロのような出で立ちとコミカルな掛け合いが非常にユニークで、好評を博しています。この演目は、日本舞踊花柳流が創作した独自の踊りで、花柳流の人にしか踊ることが許されず、他の流派が踊りたいときは、花柳流家元の許しが必要な由緒正しい演目となっています。

掲載絵図の引用元詳細

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)