#002 ながさきと精霊流し

#002 ながさきと精霊流し

長崎のお盆を盛大に賑わせる夏の風物詩、精霊流し。本ページでは、精霊流しの歴史文化のストーリーと、その起源にまつわる民話やスポット情報をご紹介します。

【華やかに送り出す一夜】

長崎のお盆の墓参りは夕方から行われ、紙提灯を吊るした墓前で子供たちは花火を楽しみ、先祖の霊と賑やかに過ごします。

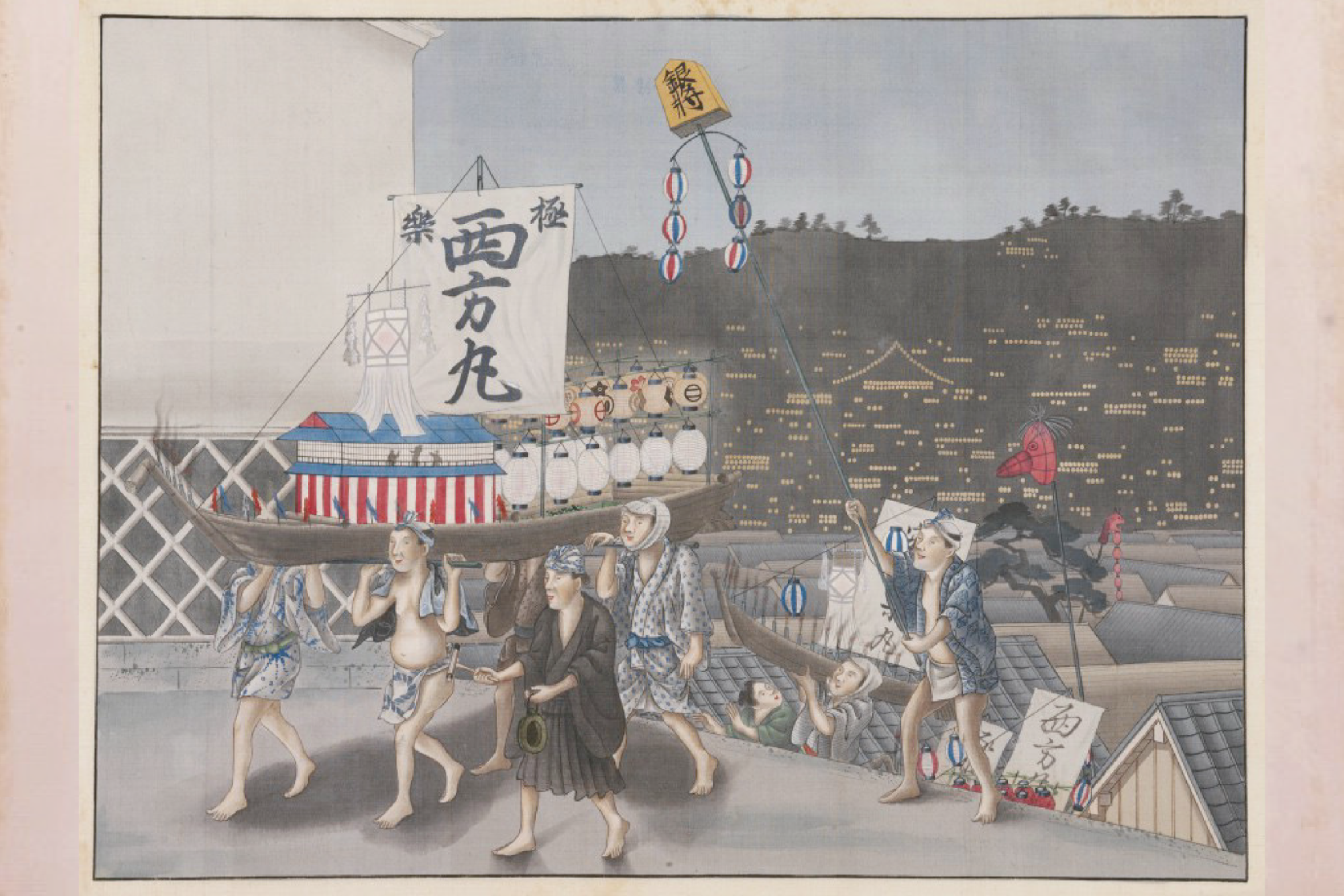

8月15日のお盆に行われる長崎の伝統行事 精霊流し。精霊船には盆に現世に戻った精霊が再び帰り着く地、西方浄土をあらわす「西方丸」と書かれています。後方の山にある墓地には多くの提灯が灯り、独特の風景となっています。精霊流しは現代でも行われており、初盆を迎える遺族は故人の霊を極楽浄土へ送り出すために船を出します。また、自治会が毎年流す催合船などもあります。南無阿弥陀仏を意味する「ドーイドーイ」の掛け声、魔除けの爆竹が豪快に鳴り響き、一年で最も賑やかな夜となります。

【精霊流しの起源 彩舟流し】

むかし、長崎には貿易でやってきた中国人だけを住まわせた唐人屋敷がありました。彩舟流しは、唐人たちの行う儀礼で「大流し」と「小流し」という流し方があります。「大流し」は、航海途中や長崎滞在中に死亡した唐人の霊魂を慰め故郷へ送るものです。約7mの唐船を模した船を作りこれに通常の航海と変わらぬように積み荷を準備し、乗組員の人形を配置します。これを沖合に流したうえで燃やすというものです。唐人屋敷には幽霊堂と呼ばれる、亡くなった唐人たちの位牌を祀る建物がありました。彩舟流しの日が近づいてくると、堂から物音がしたり、人影のようなものが現れ、出入りの遊女や禿は怯えたという話もあります 。一方で、「小流し」は、荒天を乗り越え無事に航海を終えたことを神仏に感謝するものです。精霊流しの起源は諸説ありますが、彩舟流しは「精霊流し」の起源ともいわれています。

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)