#006 ながさきと鯨

#006 ながさきと鯨

⻑崎の⾷卓を飾る、豪華な鯨料理。本ページでは、⻑崎の鯨⾷⽂化のストーリーから、鯨のグルメ情報までご紹介します。

⻑崎に富と⽂化をもたらす 鯨

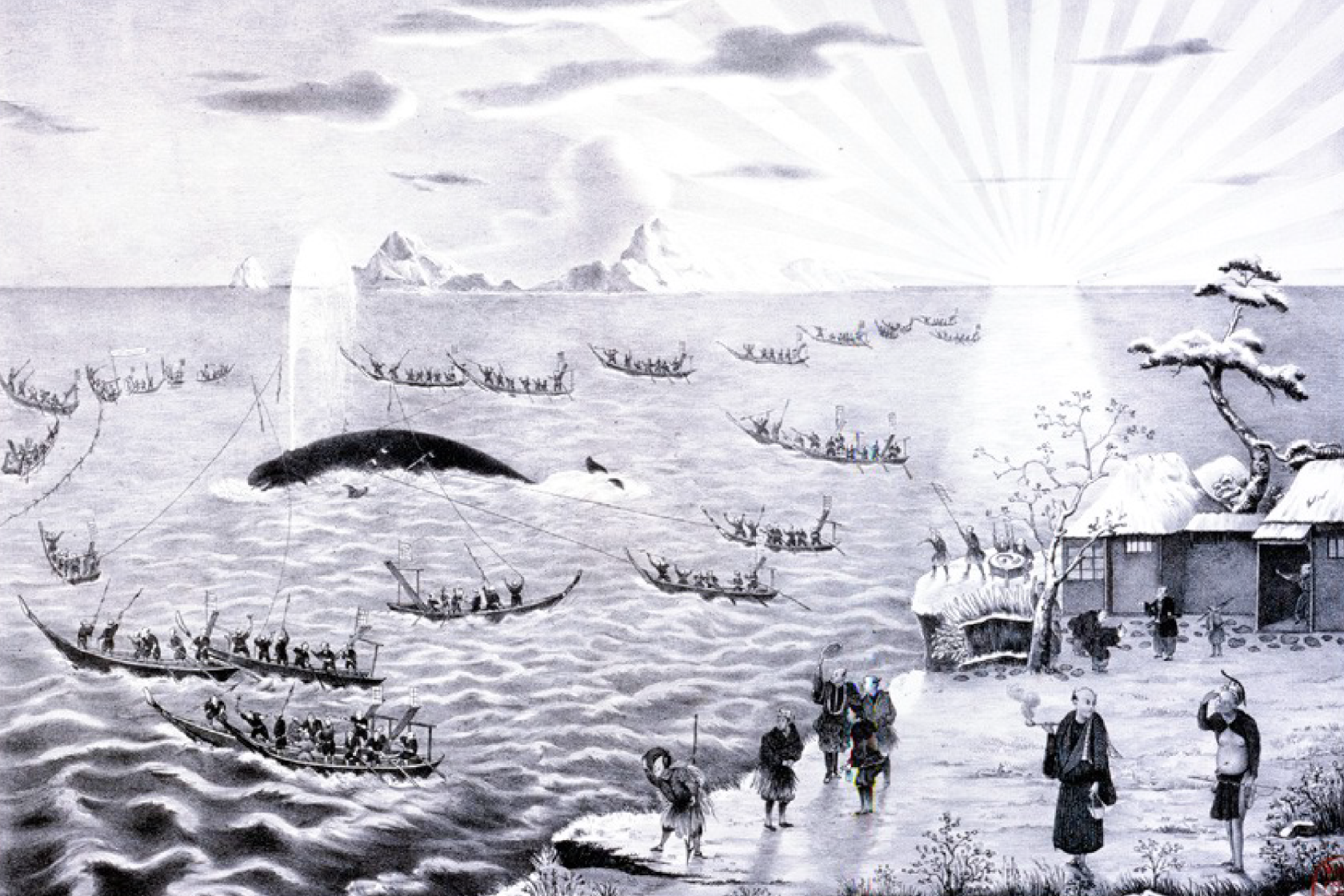

【シーボルトも注⽬した ⽇本の捕鯨⽂化】

⽇本の博物学研究を進めていたシーボルトの著作『⽇本』には、1枚の捕鯨図が描かれています。シーボルトの⾨弟 ⾼野⻑英に提出させた論⽂『鯨ならびに捕鯨について』などを情報源に、需要が多いのはセミクジラとコクジラ、⽣よりも塩鯨⾁の⽅がおいしい、鯨油を菜種油よりも好んで使⽤する、油をとった残りカスも⽣活に困っている⼈の⾷⽤となり、粉は肥料として⽤いられていることなど、ヨーロッパでは考えも及ばなかった多数の⽤途があることが紹介されています。

【⻑崎のハレの⽇を祝う 鯨料理】

江⼾時代、⻑崎県下は古式捕鯨の中⼼地。捕鯨業は江⼾時代最⼤の産業で、「くじら⼀頭で七浦が潤う」と⾔われるほどで、⾼野⻑英の論⽂『鯨ならびに捕鯨について』によると、鯨1頭の値段は4,000両(1両100万円とすると、およそ40億円)に及ぶと記されており、捕鯨は⻑崎県の経済の⼀翼を担っていました。出島貿易で栄えた⻑崎の裕福な⼈々の元には、鯨の⾼級部位(カノコ、ハシカワ、ウネスなど)が届けられ、鯨⾷⽂化が発達しました。現在も⻑崎は鯨⾁消費量⽇本⼀を誇っており、正⽉などのハレの⽇の料理として鯨が振る舞われ、⻑崎市街地にも鯨料理を提供する飲⾷店が数多くあります。

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)