#001 ながさきとお菓子

#001 ながさきとお菓子

2020年6月に認定された、日本遺産「砂糖⽂化を広めた⻑崎街道〜シュガーロード〜」。本ページでは、出島の時代に花開いた、長崎の砂糖・菓子文化のストーリーをご紹介します。

長崎街道シュガーロード物語

【スイーツの原石 長崎上陸】

江戸時代、長崎は唯一の幕府直轄の国際貿易港で砂糖を輸入していました。オランダ商館長の江戸参府でも利用された長崎街道は、海外から持ち込まれた砂糖や、砂糖を用いた食文化・製菓文化が伝潘した道です。現在の出島では砂糖専用蔵(一番蔵など)が復元されており、当時のオランダ貿易の様子を垣間見ることができます。

【そして、砂糖は全国行脚の旅に出る】

江戸時代、長崎から小倉(北九州/福岡県)までをつないだ長崎街道は、57里(228km)の距離に25の宿場町が整備された九州随一の人流・物流ルート。輸入品 砂糖は、航路によって 大阪へ運ばれ、日本全国に流通しました。長崎では、オランダ人や唐人から遊女に贈られる“もらい砂糖”、日雇い人足(日雇い労働者)への手当 “こぼれ砂糖”などにより、独自の砂糖文化が育まれました。また佐賀藩・福岡藩においても砂糖の流通のシステムを築きあげたことで、砂糖文化を持ったまちが連なり九州の甘口文化の礎のひとつとなります。

【ながさきの優美な菓子文化 花ひらく】

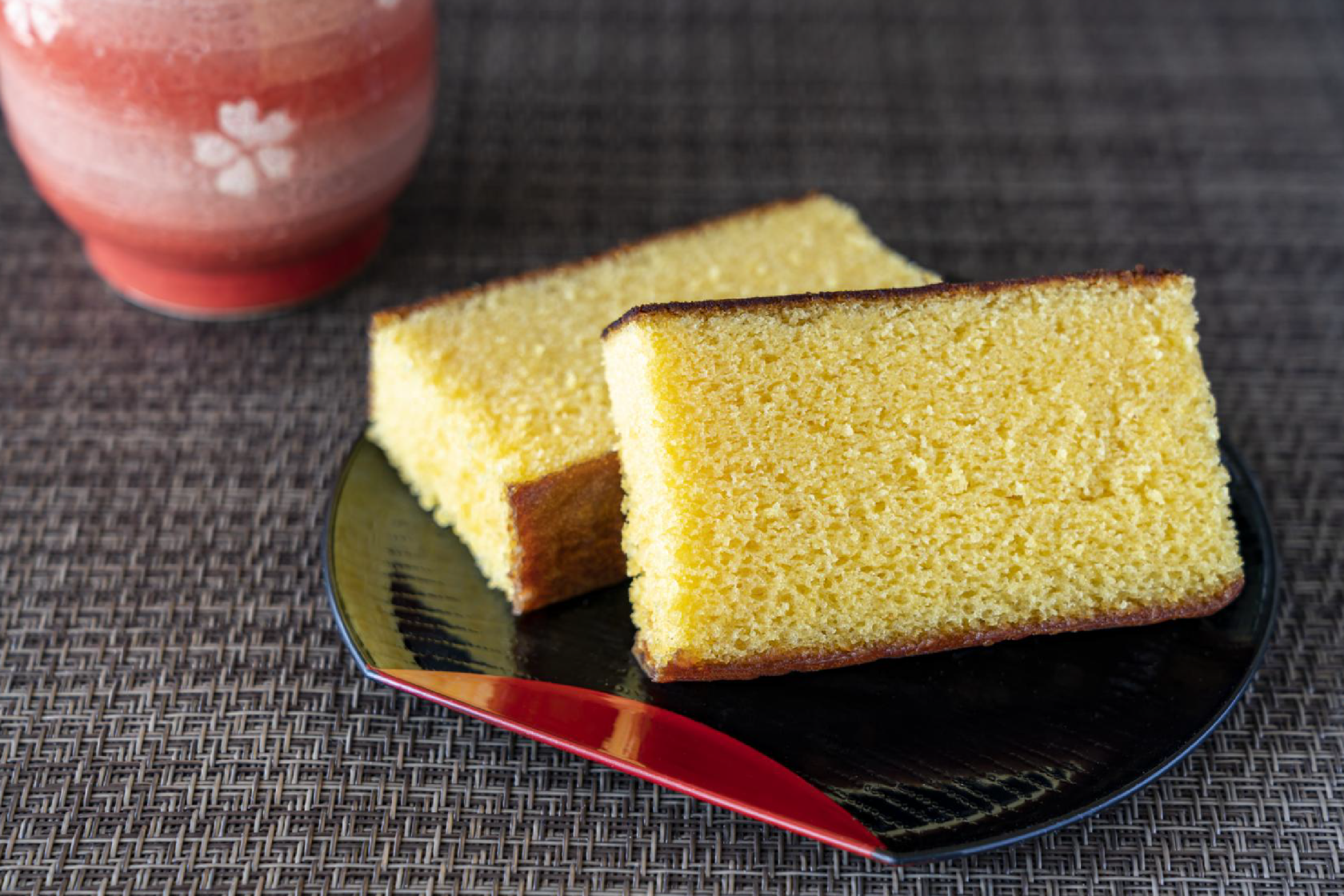

長崎街道は、砂糖だけでなく、外国由来の製菓法なども入手しやすく、カステラ、有平糖、ザボン漬けなどをはじめ、長崎街道沿いのまちにおいては砂糖をたっぷり使った優美な菓子文化が花ひらきました。長崎では砂糖をたくさん使うことが最上級のおもてなしとされ、菓子や料理が甘くないときは、「砂糖が足りない」と言わず、「長崎が遠い」と言われるほどでした。歴史文化のストーリーは「砂糖文化を広めた長崎街道〜シュガーロード〜」として2020年、日本遺産に認定されており、今もなお長崎街道沿いのまちでは甘くて美味しい菓子を楽しむことができます。

季節を彩る、ながさきのお菓子

中国で古くから不老長寿の果実とされている桃をモチーフに、長崎で生まれた郷土菓子。毎年、桃の節句が近づいてくると、女の子の健やかな成長を願い、長崎の菓子屋で販売が始まります。桃の形に焼上げたカステラをベースに、砂糖と水あめを練り上げたすり蜜で桃の実を、ねりきりで葉と枝を表現します。1年に1度だけ味わえる、長崎の春の訪れを告げる可愛らしいお菓子。また対となる端午の節句では、⽢いあんを柔らかな求肥で包み、鯉の形に細⼯した縁起物「鯉菓⼦」が期間限定販売され、共に長崎の季節を彩っています。

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)