長崎市ペーロン協会

長崎市ペーロン協会

~360有余年の歴史を持つ「長崎ペーロン」~

長崎の伝統文化である「長崎ペーロン」の普及と振興のため、各地区のペーロン大会の助成や長崎ペーロンに関する情報発信、そして夏の長崎の風物詩と言われる「長崎ペーロン選手権大会」の開催を実施しております。

長崎ペーロン選手権大会

対抗毎年7月の最終週の土曜日・日曜日に、長崎港を舞台に「長崎ペーロン選手権大会」が開催され、各地区の代表チームのレース(一般対抗レース)に加え、職域・中学校・女性のレースも行われ、長崎の夏の風物詩となっております。

【令和7年 長崎ペーロン選手権大会】

■開催日時:令和7年7月27日(日)1日開催

9:00~17:00(8:30入場開始)

■観覧:①無料

※無料観覧テントは設置されてません。

松が枝国際ターミナルの上などからご観覧ください。

➁特別観覧スタンド¥1,000(先着順、当日9:00より受付、座席指定なし、事前予約不可)

■会場:長崎港内(松が枝国際観光ふ頭)

■出場チーム:23チーム(一般17チーム、職域6チーム)

■競漕距離:往復1,150m(往路630m 復路520m)

■競漕形態:一般対抗レース・職域対抗レース

■体験ペーロン:お昼休みに2艘で1回実施(先着52名、当日9:00より受付、事前予約不可)

※未就学児の方はご参加いただけません。小学生の方は保護者同伴でお願いします。

※熱中症対策にご留意ください。なお、飲料水などの販売は松ヶ枝国際ターミナル内にございます。

ファイルダウンロード

長崎ペーロン選手権大会では、長崎港で参加チームによるタイムレースが繰り広げられます。一般対抗レースも職域対抗レースも迫力たっぷりで思わず応援に力が入ります。松が枝国際ターミナルの上などからの観覧は無料ですが、長崎港全体が見渡せる特別観覧スタンド(お1人様¥1,000)からの観覧がおすすめです。

令和6年度大会に参加されて熱い戦いを繰り広げた22チームの皆さん。今後もさらにたくさんのチームのご参加にご期待ください。

過去大会のレース結果

長崎市内各地区ペーロン大会

長崎市内の各地区でもペーロン大会が開催されています。

詳しくは下記をご参照ください。

ファイルダウンロード

県外大会への参加(兵庫県相生市)

日本におけるペーロン発祥の地である長崎。そのため、長崎のチームは県外のペーロン大会に参加することも多く、兵庫県相生市の「相生ペーロン祭」において、数々の輝かしい成果をおさめています。

■令和7年 5月25日(日) 一般男子レース 野母崎チーム(準優勝)

■令和6年 5月26日(日) 一般男子レース 野母崎チーム(準優勝)

■令和5年 5月28日(日) 一般男子レース 野母崎チーム(準優勝)

■令和4年 5月29日(日) 一般男子レース 牧島ペーロン保存愛好会チーム(準優勝)

野母崎チーム(第3位)

■令和元年 5月26日(日) 一般男子レース 琴海尾戸チーム(準優勝)

■平成30年 5月27日(日) 一般男子レース 土井首チーム(準優勝)

県外大会への参加(天草市苓北町)

日本におけるペーロン発祥の地である長崎。そのため、長崎のチームは県外のペーロン大会に参加することも多く、熊本県苓北町の「天草苓北ペーロン大会」において、数々の輝かしい成果をおさめています。

■令和5年 7月16日(日) 男女混成の部 牧島ペーロン保存愛好会チーム(準優勝)

■令和元年 7月14日(日) 一般男子の部 土井首チーム(優勝)

■平成30年 7月22日(日) 一般男子の部 福田東部チーム(優勝)

■平成29年 7月23日(日) 一般男子の部 土井首チーム(準優勝)

■平成28年 7月24日(日) 一般男子の部 三重角上チーム(第3位)

■平成27年 8月 2日(日) 一般男子の部 牧島ペーロン保存愛好会チーム(優勝)

長崎ペーロンの歴史

長崎のペーロン競漕は、中国から伝えられたものです。

紀元前300年頃、中国の戦国時代の有能な政治家・屈原(くつげん)が、政治の不正と堕落を嘆いて汨羅(べきら)という川に身を投げ、地元の人が船を出して助けようとしたのがドラゴンボートの始まりで、屈原の遺体が魚に食い荒らされないようにドラや太鼓をたたいて魚を遠ざけたのが原型と云われています。

ペーロンの語源は、白龍(パイロン)がなまったものと云われています。

長崎港でペーロン競漕が行われたのは江戸時代の明暦元年(1655)のことで、長崎港に碇泊中の唐船が暴風雨に襲われて難破し、多くの溺死者を出しました。在留の唐人たちが海神の怒りを鎮めようと端舟(はしけ)を借り集めて、長崎港で競漕したことがはじまりと云われています。

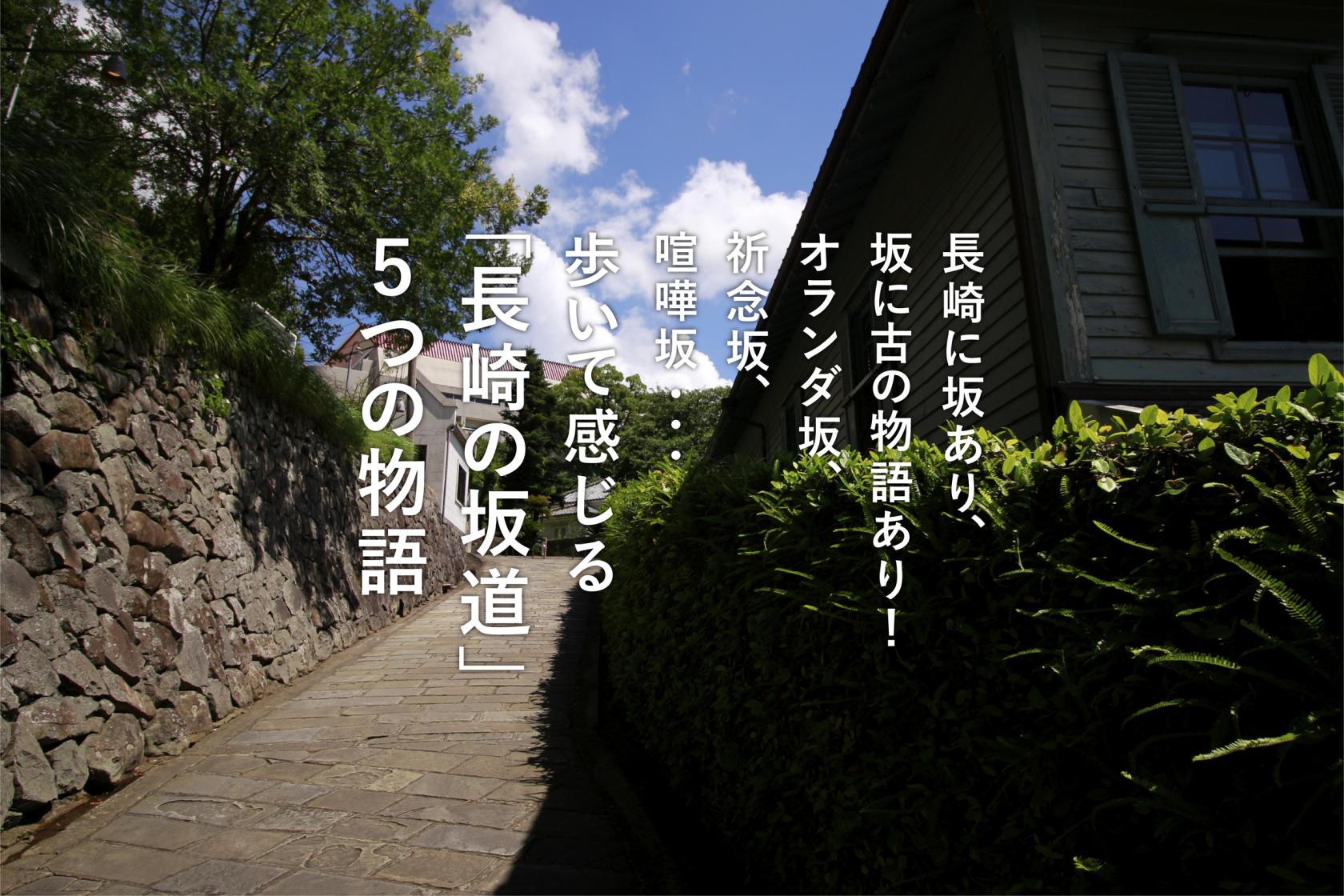

江戸時代、ペーロン競漕は旧暦5月端午の節句に行われていましたが、競漕に熱中するあまり各種の喧嘩沙汰が絶えなかったため、長崎奉行はたびたび禁止令を出しました。 その後、長崎各地では大漁祈願のためにするものや竜神まつりと称するもの、“足あらい”と称して田植が済んだ後に行うものなど様々ですが、現在は6月初めから8月中旬頃まで市内各地区で実施されており、7月の最終日曜日には「長崎ペーロン選手権大会」が長崎港で行われ、各地区の選抜チームが覇を競います。 なお、近年では兵庫県相生市や熊本県天草郡苓北町と相互のペーロン大会へチームの派遣を行い、親善交流も行われています。

長崎ペーロン船

舟底の曲り具合、へさきの潮切り、波の抵抗と力のバランスを考えて作ります。細かいことは各舟造りの秘中の秘とされています。舟材は杉で、舟首に画かれるマークは各チームが趣向をこらして描きます。昔は舟の長さ、飾り、乗員はまちまちでしたが、現在は舟の長さ45尺(約13.6メートル)、乗員30名以内(漕手26名以内、太鼓、ドラ、舵手、あか汲み)と統一され、往復1,150メートルをドラと太鼓に合わせて勇壮に競漕します。また、海辺に群がる応援団は大漁旗や応援団旗を打ち振り、声援をおくり「海祭り」の圧巻を演出します。

-

-

舳先(へさき)

俗にチャセンとも呼ぶ。黒く塗られているのはラインをはっきりさせるため。赤く塗られている部分は魔よけの鏡の意味があります。

舵(かじ)

舵取りには長年の経験と感が必要され、操る者の腕ひとつでレースの展開が決まります。 -

幟(のぼり)

赤い模様は、1本=1位・2本=2位・3本=3位と、レースの時の順位を意味します。

外板

デザインの規定はなく、それぞれのチーム独自のモチーフで色鮮やかに描かれています。 -

太鼓・銅鑼(どら)

各1名ずつの打手がいて、どちらかベテランのほうがリズムのリードを取ります。また、ここ一番という時の志気を高める船上監督の役目もかねています。

-

櫂(かい)

漕手26名が手にする櫂(かい)は位置する場所によって、その長さが異なる。舟首と尾首の者が持つものが中央部に居る者の櫂より長い。ペーロン舟が弓形になっているので、水面までの距離が異なるためです。

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)