20件ありました。

長崎ランタンフェスティバル

特設サイトはこちらから

被爆80年

2025年は被爆80年、長崎で平和を祈念する

平和を学ぶ

被爆地・長崎で”平和”を学ぶ

ピックアップ

長崎スタジアムシティに関する情報まとめページ

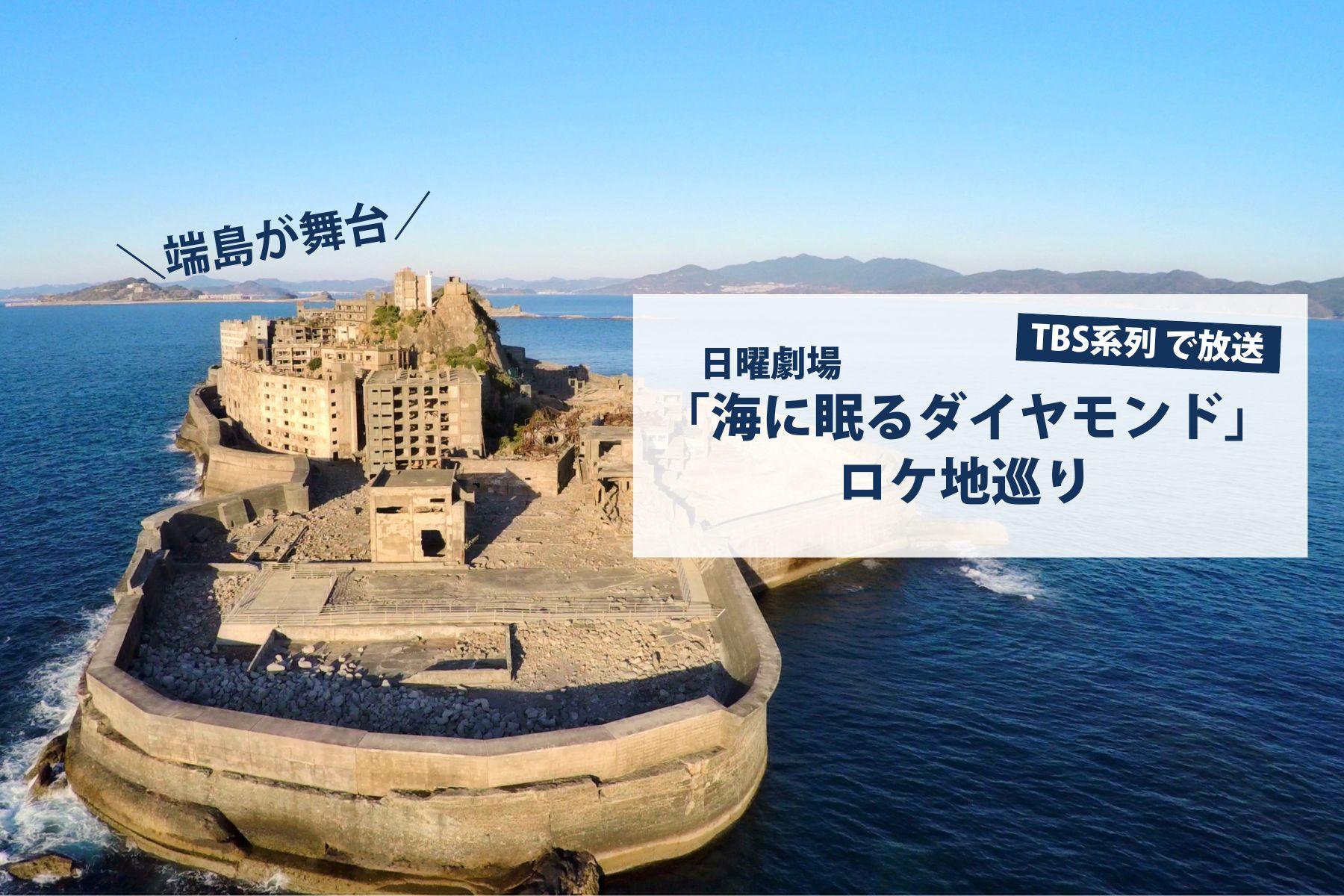

長崎が舞台になったロケ地やスポットをご紹介します!

話題のドラマのモデルは長崎

TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」のスポットめぐり

潜入!「世界遺産・軍艦島」

【野母崎エリア】上陸ツアーでめぐる!海上の世界遺産「軍艦島」

今のイチオシ ①

【野母崎エリア】海に浮かぶ世界遺産端島(軍艦島)に没入

今のイチオシ ②

【野母崎エリア】長崎のもざき恐竜パークで太古の世界を体験

今のイチオシ ③

【野母崎・伊王島エリア】スマホで写せない青(海)の世界に没入!!

世界遺産を見る vol.1

世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」って?

世界遺産を見る vol.2

教会巡りのその前に。見学のマナーと基礎知識 【長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産】

世界遺産を見る vol.3

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」って?

長崎お土産におすすめ!

お土産におすすめ!長崎で人気の菓子・雑貨・グルメ完全ガイド

「ザ・長崎」の定番<観光編>

はじめての長崎はこれをチェック!知っておきたい旅の見どころ

「ザ・長崎」の定番<祭り編>

長崎の文化を体感しよう!1年中楽しめる長崎市の祭り

夜景を見る

「夜景の街」長崎の美しい夜を満喫

出島特集

江戸時代にタイムスリップ!出島の歴史と現代の楽しみ方

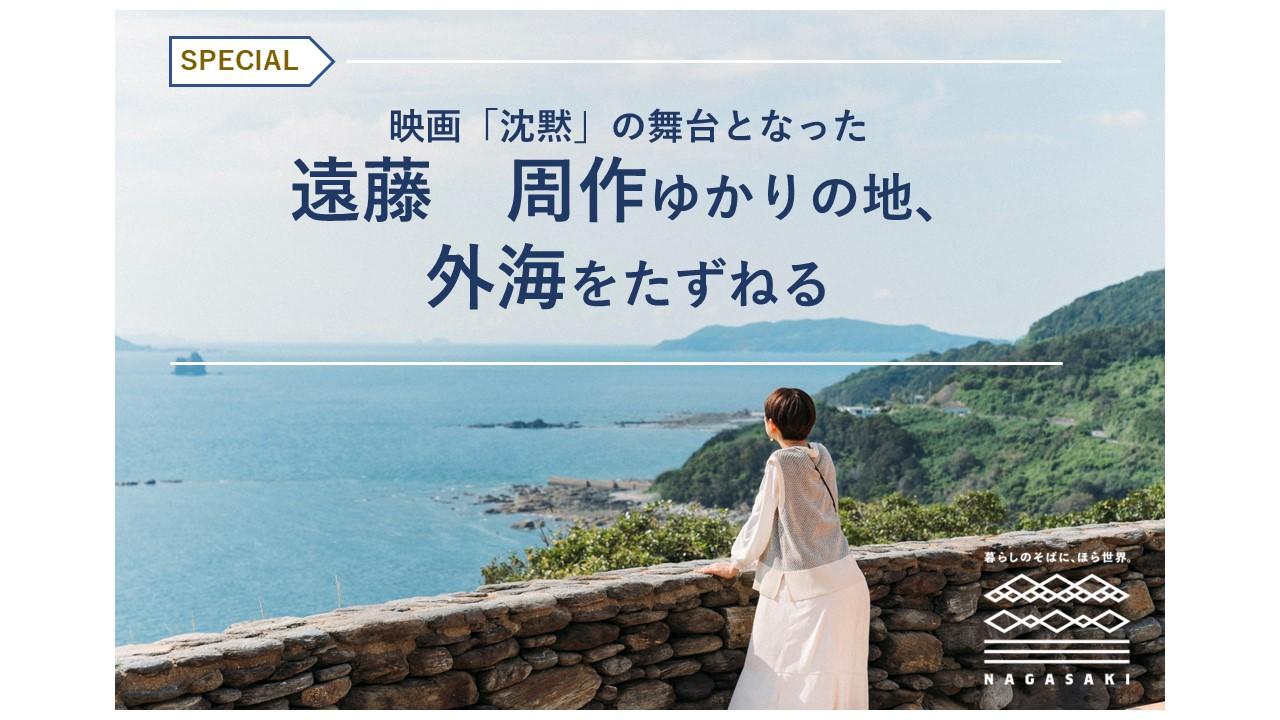

映画「沈黙-サイレンス-」の舞台となった外海エリアはどんな所??

「デジタル展覧会」開催中

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)