-

東山手「地球館」café slow

国際交流と地域・観光の新拠点~坂の途中で、ゆっくり・のんびり~

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

大浦天主堂

国宝

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧グラバー住宅

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

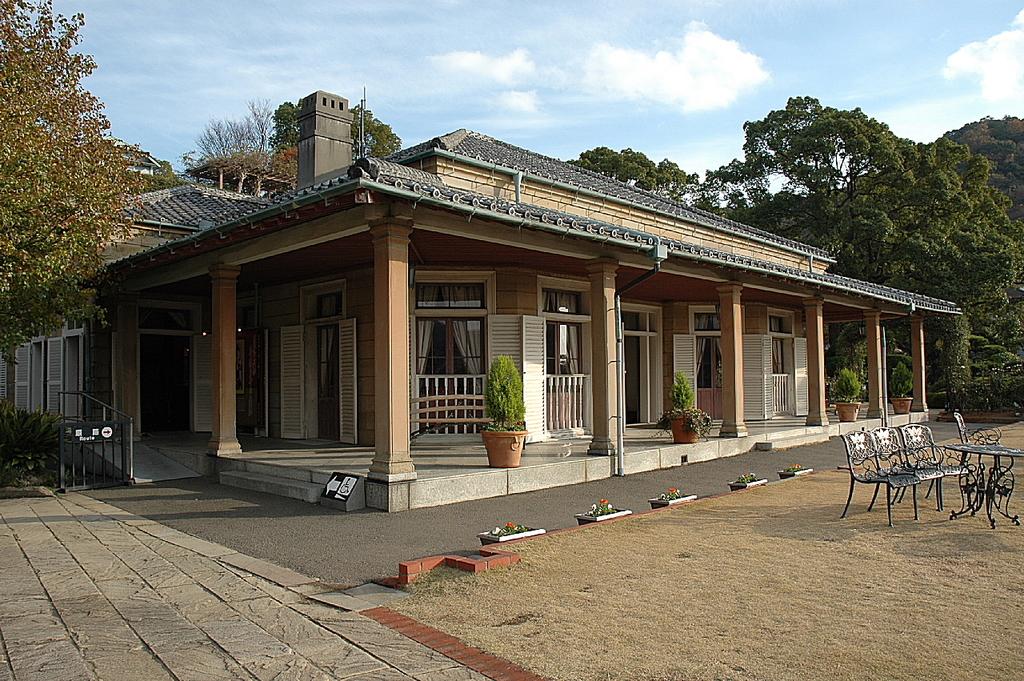

旧長崎英国領事館

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

東山手洋風住宅群(7棟)

市指定有形文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧香港上海銀行長崎支店

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧リンガー住宅

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧オルト住宅

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧長崎税関下り松派出所

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

大浦天主堂境内

国指定史跡

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

グラバー家墓地

市指定史跡

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

長崎市南山手伝統的建造物群保存地区

国選定重要伝統的建造物群保存地区

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧長崎大司教館

県指定有形文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

旧羅典神学校

国指定重要文化財

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

-

長崎市東山手伝統的建造物群保存地区

国選定重要伝統的建造物群保存地区

長崎市中心市街地エリア(平和公園・稲佐山・グラバー園など)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed.svg?id=1f9b332ecf491484a496)

![長崎市公式観光サイト[travel nagasaki]](https://www.at-nagasaki.jp/images/front/common-site-logo-fixed-white.svg?id=cd3edeb3dba3c3e7cc20)